愛しているよ。うん 私も愛してない。

葡萄の果汁が発酵する神秘

果実に含まれる酵素が複雑で甘美な、そして幸福感をもたらす飲み物を生み出す。

地中から葡萄の樹木によって吸い上げられた大量の水、数えきれない土のミネラル成分が混じり合い、そしてさらに葡萄の糖分が醸造によってアルコールへと変質していく過程によってつくられる香りと風味が加わる。これらが表現するものは、テロワールの性質に他ならない。

ワインを造るには雨水や灌漑用水だけでは足りず、むしろ醸造場やカーヴ、機械類…これら全てを常に使えるよう清潔に保っておくための大量の水が欠かせないのである。

しかしながら水というものがいかに高潔であると言われても、ブドウ栽培者たちが使用量を増やしている化学肥料の中には、水脈や地下水にとって無害とは言えないものが少なからず存在している。

品質の高いワインを造るには、専門性とその販路を開拓することが必要である。都市部の市場の近くに拠点を持つこと、またそうした市場にたやすく出入りするための関係の構築が欠かせないのである。

例えばローヌ、ガロンヌ、サオーヌ、セーヌ、ライン、ドナウ、といった河川のように、古代ギリシャ時代から大都市や港町以外の河川の周辺地域でワイナリーを構えることは、大手のワイン生産者にとってワインを船で運ぶ面から大きな役割を果たしていた。このように河川周辺に存在したワイン生産者たちは、何世紀にも渡り蓄積した知識と経験によって、今でも旧大陸(ユーラシア)における優れたワインを造り続けている。

ワインと水のもうひとつの関係性を取り上げてみたい。

ワインと水の混合、フランスの諺にMettre de l’eau dans son vin《ワインに水を混ぜる》というのがある。

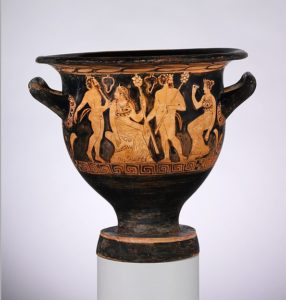

地中海周辺域にあった文明、ヘブライ、ギリシャ、ローマなどに見られる、純粋なワインを飲みすぐに深酔いする野蛮な古くからの慣行を打ち破る諺であった。

そもそも当時は純粋と呼べるワインはほとんどなく、ワインに含まれる大量の添加物や保存料は体を重く感じさせ、頭痛をもたらしたのであったからワインに水を混ぜる行為は少なくとも二十世紀の終わりまで多くのヨーロッパ人にとって馴染み深いものとなった。ルイ14世やナポレオン皇帝でさえ、ヴォーヌ・ロマネやシャンベルタンに水や氷を足して飲んでいたのである。

ヨーロッパで最初に純粋なまま飲まれたのは一七世紀の終わりのイギリス、それも発泡性のシャンパーニュであった。フランスでは一八世紀初頭のオルレアン公フィリップによる摂政時代以降となる。随分と昔から、意地の悪い商人たちはワインに水道水を混ぜて利潤をあげようと考えてきたのであるが、カリフォルニアではそれはワインのアルコール度数を下げるという面から合法となっている。この許されざる重罪は今でも完全には無くなっていない。ブルゴーニュでは一人の商売人の不正行為が厳しく裁かれたことがあった。酌量の余地もないことであろう。

かつてワインと水を混ぜていたといわれるアンフォラ(つぼ)

ジャン=ロベール・ピット

(ソルボンヌ大学教授・地理学者、フランス・ワインアカデミー会長)

Mettre de l’eau dans son vin. 酒に水を割る

興奮をさまし、激しい決意を和らげ、中庸の域に戻ること

ぶどう酒に水を割って薄めて飲むことはギリシャ人の発明で、ギリシャ人はこれを神意にもとづく結構なことだと思い、「バッカスの激しさを水の精との交わりによって静める(プルタルコス)」とか「酒乱の神を下戸の神によってなだめる」(プラトン)」とか言った。

白水社田辺貞之助編「フランス故事ことわざ辞典」

La Revue du Vin de France No.605 2016年 10月号

www.larvf.com.

翻訳 橋井杏